从构思到成稿,让AI成为你的学术写作助手

前言

还记得熬夜写论文的痛苦吗?从开题报告到最终成稿,每一个环节都充满挑战:参考文献找不全、大纲逻辑混乱、章节内容空洞......

作为一名技术从业者,我决定用AI技术来解决这个问题。经过几个月的开发,我搭建了一套完整的智能论文写作工作流系统。今天,我想和大家分享这个项目的技术思路和实现过程。

痛点分析:论文写作的"老大难"

在开始技术方案设计之前,我先梳理了传统论文写作的核心痛点:

📚 信息收集效率低

- 手动搜索参考文献,费时费力

- 文献质量参差不齐,筛选困难

- 主题相关性判断依赖人工

📝 结构设计困难

- 大纲逻辑不清晰

- 章节安排不合理

- 内容深度难把控

⏰ 写作周期长

- 反复修改,效率低下

- 格式调整占用大量时间

- 缺乏系统性的写作指导

🎯 质量控制难

- 内容原创性担忧

- 学术规范掌握不足

- 缺乏专业反馈

技术方案:AI + 工作流的创新架构

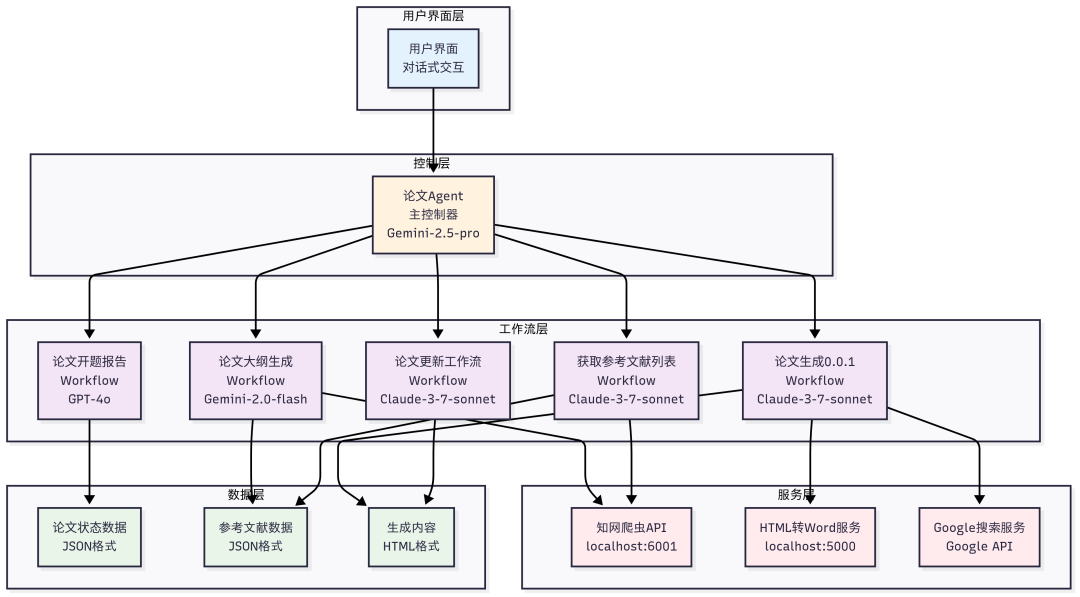

基于以上痛点,我设计了一套基于Dify平台的Agent + Workflow组合架构:

🏗️ 系统架构设计

用户交互层 → 智能Agent → 多个专业Workflow → 外部服务 → 数据存储为什么选择这种架构?

- Agent作为中枢:负责流程编排和用户交互,就像一个智能秘书

- Workflow模块化:每个功能独立,易于维护和扩展

- 多AI模型协作:不同任务使用最适合的AI模型

- 外部服务集成:接入知网爬虫、文档转换等专业服务

🤖 AI模型的巧妙搭配

我没有用单一AI模型"包打天下",而是根据任务特点进行了精心搭配:

- GPT-4o:负责开题报告生成,发挥其逻辑性强的优势

- Gemini-2.0-flash:处理大纲生成,利用其结构化能力

- Claude-3-7-sonnet:进行文献分析,发挥其理解深度

这种"术业有专攻"的设计,显著提升了每个环节的处理质量。

🔄 智能工作流设计

整个系统包含6个核心环节:

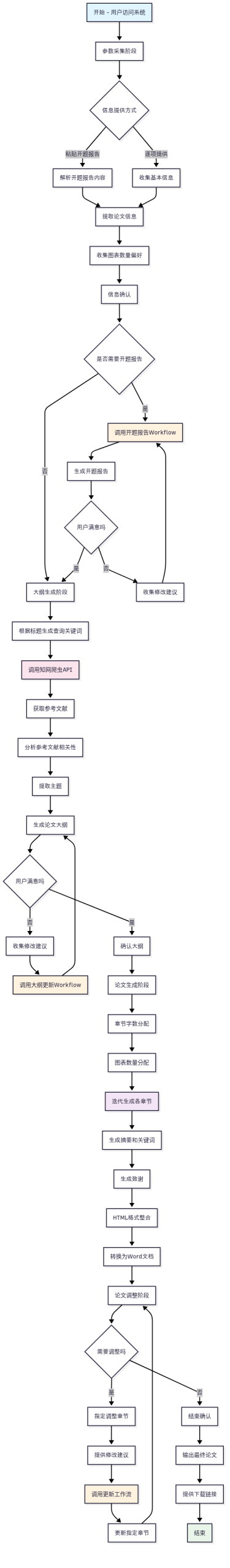

1. 参数采集阶段

- 支持两种输入方式:粘贴现有开题报告 or 逐项填写信息

- 智能解析用户输入,自动提取关键信息

- 个性化设置:专业领域、论文字数、格式要求

2. 开题报告处理

- 条件判断:已有报告 → 优化调整;无报告 → 智能生成

- 支持迭代优化:用户反馈 → AI调整 → 再次确认

- 输出标准化HTML格式

3. 大纲生成阶段

这是整个系统的核心亮点!

论文标题 → 生成查询关键词 → 调用知网爬虫 → 获取相关文献

↓

AI分析文献相关性 → 主题提取 → 生成结构化大纲 → 用户确认4. 论文生成阶段

- 基于确认的大纲,逐章节生成内容

- 智能分配图表数量

- 自动生成摘要、关键词、致谢等标准部分

5. 论文调整阶段

- 支持章节级别的精细修改

- 保持整体结构一致性

- 循环优化直至满意

6. 结束确认

- 输出HTML和Word两种格式

- 提供下载链接

技术实现亮点

🎯 智能参考文献系统

这是我比较自豪的一个创新点。传统的文献检索只能靠关键词匹配,我的系统实现了:

- 智能关键词生成:根据论文标题和专业领域,AI自动生成最优搜索词

- 语义相关性分析:不只看关键词匹配,还分析文献与主题的深层关系

- 主题自动提取:从海量文献中识别核心主题,为大纲生成提供依据

🧠 多模型协作机制

每个AI模型都有自己的"性格":

- GPT系列:逻辑严谨,适合结构化内容

- Gemini:创造性强,善于内容生成

- Claude:理解深入,擅长分析和总结

通过精心设计的prompt和任务分配,让每个模型发挥所长。

🔄 状态管理系统

为了保证流程的连贯性,我设计了完整的状态管理机制:

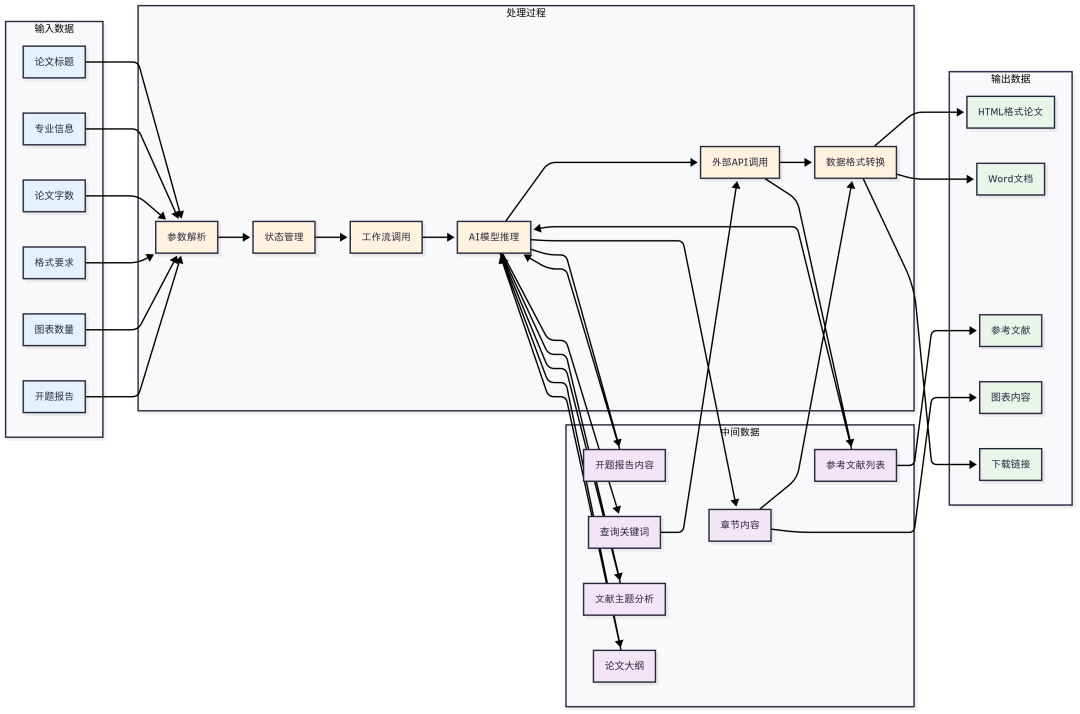

thesis_title → major → word_count → proposal_content → outline_content → full_thesis_content → current_step每个环节的数据都会被妥善保存,支持流程回退和重新处理。

🛡️ 质量保障机制

- 内容验证:多层次的质量检查

- 格式标准化:符合学术规范

- 迭代优化:支持多轮修改完善

技术细节深度解析

🔍 知网爬虫API设计

为了获取高质量的中文学术文献,我开发了专门的知网爬虫API:

POST http://localhost:6001/api/search

{

"keyword": "深度学习图像识别",

"papers_count": "30",

"filtered_count": "20",

"title": "基于深度学习的图像识别技术研究"

}API会返回相关度最高的文献列表,包含标题、摘要、目录等信息。

🎨 Prompt工程实践

不同环节使用了精心设计的Prompt:

开题报告生成Prompt:

- 强调学术规范和逻辑性

- 结合专业领域特点

- 控制字数和结构

大纲生成Prompt:

- 基于文献分析结果

- 考虑论文字数要求

- 遵循学科规范

内容生成Prompt:

- 保持风格一致性

- 确保学术严谨性

- 支持图表插入

🔧 数据处理流程

原始输入 → 参数解析 → 状态管理 → AI推理 → 外部API调用 → 数据格式转换 → 最终输出每个环节都有错误处理和重试机制,确保系统稳定性。

未来发展方向

格式优化升级

- 改用Markdown作为中间格式

- 集成Pandoc实现更好的Word转换

- 支持多种输出格式(PDF、LaTeX等)

功能增强

- 增加英文论文支持

- 丰富学科模板库

- 优化AI模型配置

平台化发展

- 开放API接口

- 支持第三方插件

- 构建完整的学术写作生态

技术选型思考

为什么选择Dify?

- 开发效率高:可视化工作流设计,大幅降低开发门槛

- 模型集成便利:原生支持多种AI模型,切换灵活

- 扩展性强:支持自定义代码节点,满足个性化需求

- 部署简单:一键部署,运维成本低

AI模型选择考量

不同模型的特点决定了最佳使用场景:

- OpenAI GPT系列:综合能力强,中文表现优秀

- Google Gemini:多模态支持,创新性强

- Anthropic Claude:逻辑推理能力突出,安全性高

架构设计原则

- 模块化:每个功能独立,便于维护

- 可扩展:支持新功能快速接入

- 高可用:容错机制完善,系统稳定

- 用户友好:交互简单,学习成本低

实践心得与建议

💡 开发心得

- AI工程不只是调API

-

- Prompt设计是关键

- 数据预处理很重要

- 结果验证不可少

- 用户体验优于技术炫技

-

- 简单易用比功能丰富更重要

- 稳定性是第一要务

- 及时反馈提升用户信心

- 迭代比完美更重要

-

- 快速上线,快速试错

- 基于用户反馈持续优化

- 技术债务要及时处理

🎯 对读者的建议

如果你也想开发类似的AI应用:

- 从小做起:先解决一个具体问题,再逐步扩展

- 重视数据:高质量的数据比复杂的算法更重要

- 用户导向:技术服务于需求,不要为了技术而技术

- 持续学习:AI技术更新快,保持学习热情

结语

这套论文写作工作流系统,从技术层面来说,并不算特别复杂。但它解决了一个真实的需求,提升了实际的效率,这就是技术的价值所在。

AI不是来取代人的,而是来增强人的能力的。在学术写作这个场景下,AI可以帮我们处理繁琐的信息收集、格式调整等工作,让我们有更多时间专注于思考和创新。

如果你对这个项目感兴趣,欢迎在GitHub上查看详细代码和文档。也欢迎和我交流讨论,一起探索AI在教育领域的更多可能性。

技术改变生活,从解决身边的小问题开始。

技术交流:欢迎关注我的公众号,定期分享AI应用开发实践

本篇文章来源于微信公众号: 奇点灯塔

文章评论