这段时间,我一直在琢磨一个问题:

为什么现在很多智能体平台(像 Coze、Dify)都只能一维地调用大模型?流程永远是线性的:输入——输出,像拉直的管道。

可在真实的业务里,情况往往没这么简单。

一个完整流程往往是多维的:不同环节该交给不同的智能体,各自并行完成,再由一个“调度者”来分发任务。

我之前也尝试过用别的方式去模拟,但总觉得别扭,和实际业务逻辑差得有点远。

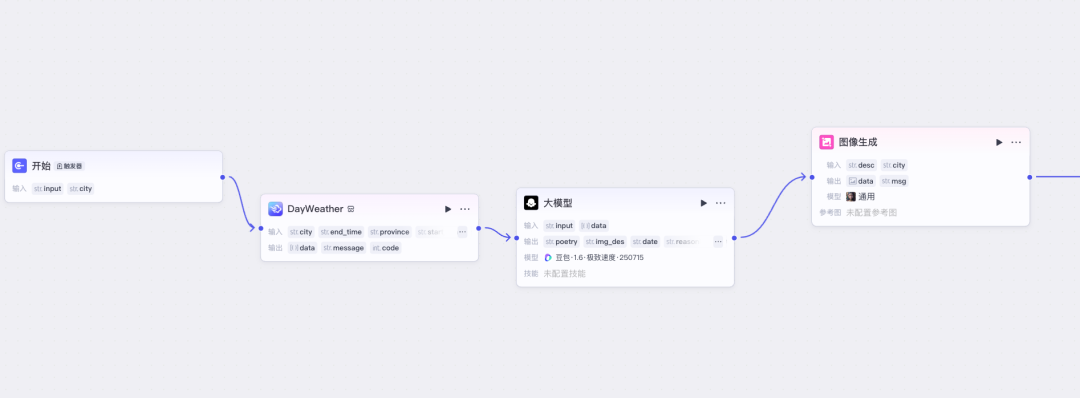

一、多智能体的雏形:AI视频工作流

我拿视频生产做了个实验。

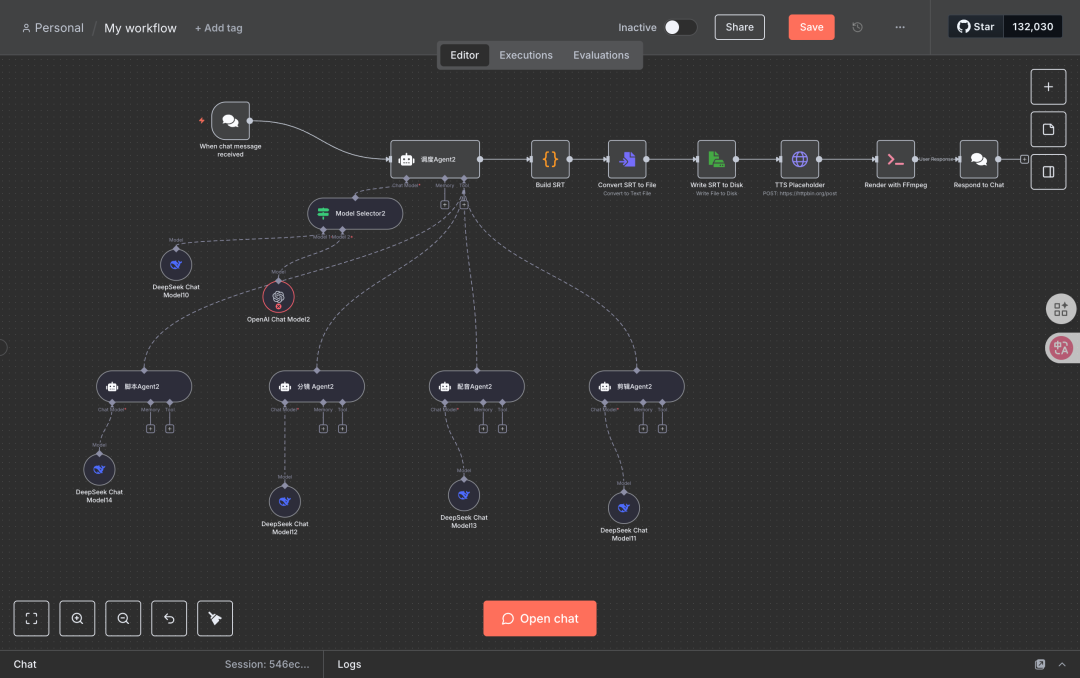

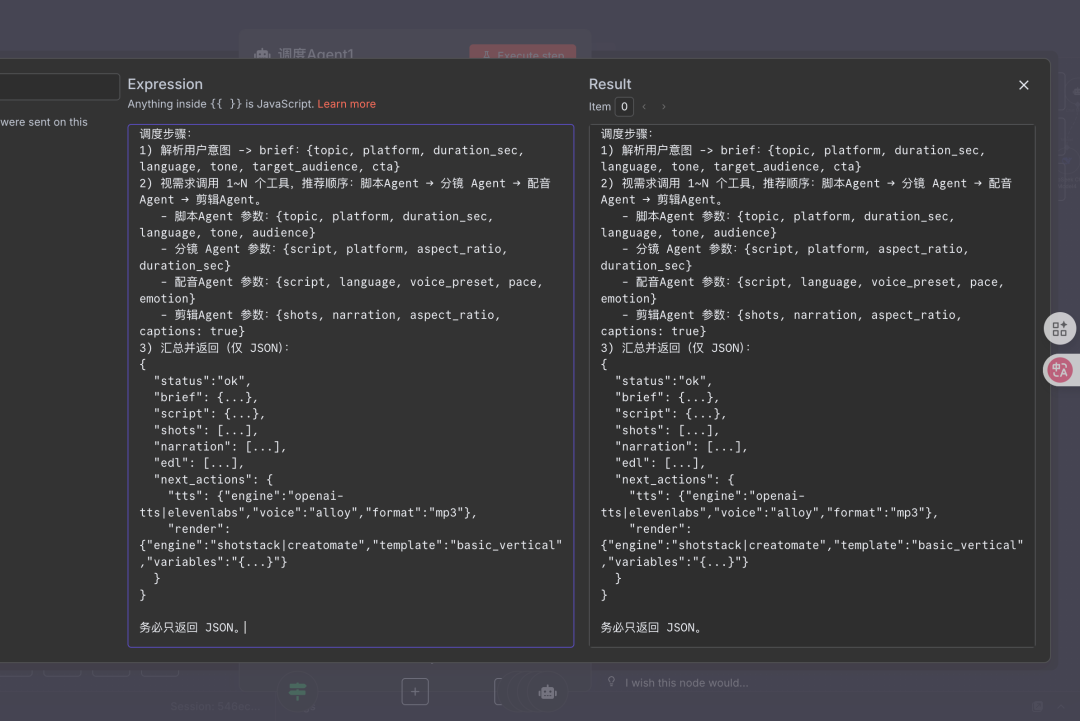

流程是这样的:1 个调度 Agent + 4 个子 Agent。

-

脚本 Agent:根据主题生成解说稿;

-

分镜 Agent:把脚本拆成镜头;

-

配音 Agent:负责生成旁白;

-

剪辑 Agent:自动拼接素材。

调度 Agent 接到需求,比如“生成一个 30 秒的历史故事短视频”。

它会判断哪些智能体需要启动:

-

如果只要脚本和分镜,就跳过配音和剪辑;

-

如果需要全流程,四个智能体就会并行开工。

跑起来那一刻,我真的有点震撼:流程图不再是密密麻麻的判断节点,而是像一个团队在分工合作。

二、继续进化:模型选择 + 多层调度

在跑通基础版本之后,我又加了一层玩法。

比如脚本 Agent 不仅能写脚本,还能兼任“分发员”:

-

生成脚本后,判断需要推送的平台;

-

如果目标是 TikTok,就调用 TikTok Agent 把脚本改写成短视频风格;

-

如果目标是 YouTube,就调用 YouTube Agent 生成长视频文案。

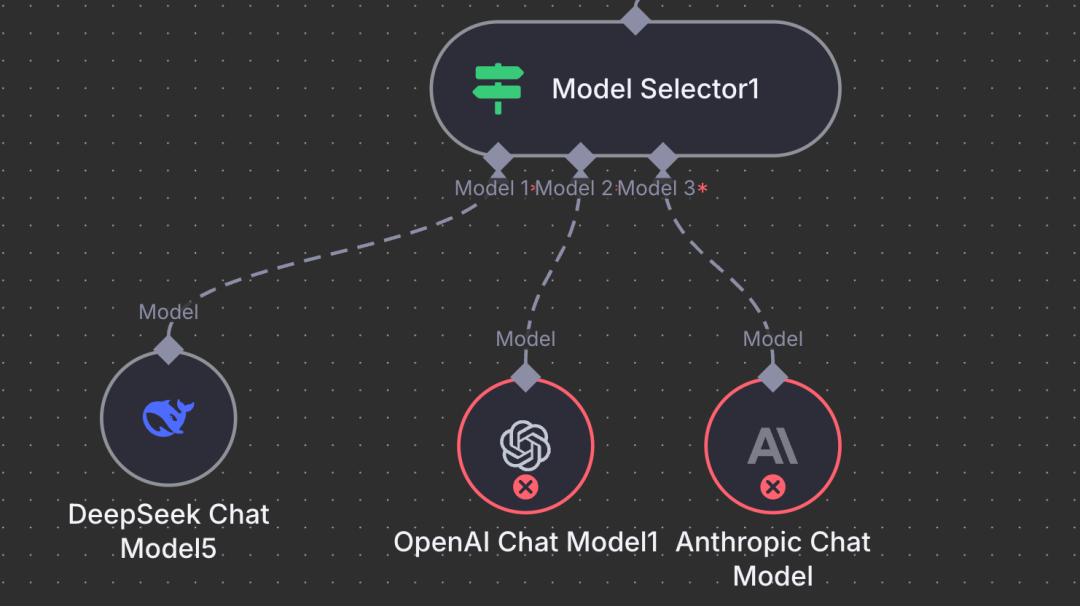

甚至还能加一个 Model Selector:

-

根据规则,自动切换用 DeepSeek、GPT、Claude;

-

同一个环节里,能灵活切不同的大模型。

三、我的一些感受

以前在做工作流时,我经常要写一堆 if-else,搞得流程图又长又乱。

但多智能体工作流让我发现:只要有调度 Agent,复杂流程就能拆得很干净。

更重要的是,这种思路能迁移到无数场景:

-

短视频批量生产:脚本、配音、剪辑、发布,全链路跑通;

-

自媒体矩阵分发:同一篇内容,自动改写成公众号、小红书、抖音不同风格;

-

电商运营:商品信息一丢,多语言翻译、广告文案、海报提示词同时产出。

写到最后,我有点小兴奋。

我之前一直觉得“多智能体协作”是未来式,结果没想到现在就能在 n8n 上落地。

对我来说,这不仅仅是技术的升级,更进一步感受到:

智能体之间真的可以像人一样分工协作,而不是单点工具。

我们有专门的AI超级个体交流社群,欢迎大家一起来交流,AI时代持续前行~

本篇文章来源于微信公众号: 小石的AI智能体工坊

文章评论