导读:AI帮我解释了一句“握草”,我以为这样能息事宁人,没想到,吵架却变得更严重。——关于AI、关于沟通,还有关于我们自己。

冲突,有时候来的就是这么猝不及防。

像一场没有任何征兆的倾盆大雨,把来不及带伞的人淋得透心凉。

18天后,我终于回头看那段聊天记录,我在深挖我当时内心的想法。

当时我做了什么?

为什么对方要这么回应我?

第一幕:事因

毕业前夕。

拖着疲惫的身体回到宿舍,空气中是汗水与夜宵混合的气味。

说不上好闻,也不算太难闻。

为了这场毕业晚会,大家很用心的在准备。

毕竟这是我们四年最后一次的盛放。

大家每个人都有自己的任务:帮忙化妆的、搬运道具的、做PPT的、写歌谱曲的...

我也有自己的任务,我的任务是,跟到时候负责IT的同学对接,把我们班需要他们提供支持的地方,整合成脚本,同步给他们。

这份工作,对我来说是再合适不过的,因为我也曾经做过IT的工作,跟他们对接起来会更加得心应手,也更加有默契。

可是,问题就出现在我自以为的“默契”上。

第二幕:纷争

后天,就是我们的正式演出了。

中午把脚本发给了负责IT工作的同学,本以为万事大吉...

到了晚上彩排,上一个班级的节目临近结束,我才发现,原本更新了两个同学的头戴麦,没有给到他们手上。

我赶快把这件事反馈给了在前场的同学,他们也反应迅速地拿了两个麦,给有需要的同学戴上。

彩排进行地很顺利,中间没再出岔子。

回到宿舍,我赶快冲去了浴室,想着洗个热水澡,来冲刷掉满身的疲惫。洗完澡拿出手机一看,才发现,对接的同学在群里发了消息。

大概意思就是跟我说,因为我的脚本没按照ta先前做好的模板来,所以就没有看见新增的两个需求。

我这才想起来ta,也很能够理解他们的辛苦,之前就是因为没对接好,导致整个小组都被批评。

但是有些时候,不是IT同学的问题,而是各班级自己的问题,所以他们背锅已经背怕了。

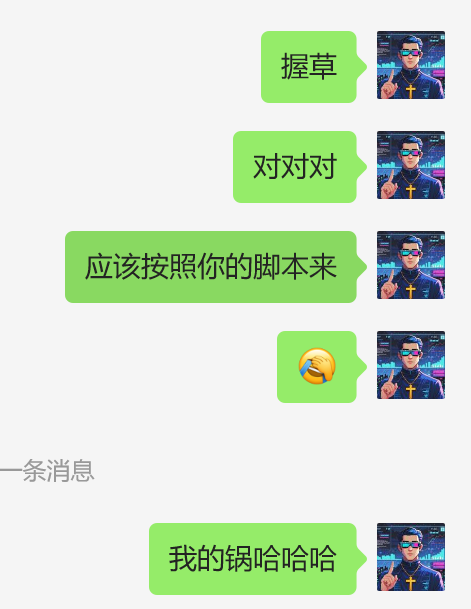

于是我发了这段话:

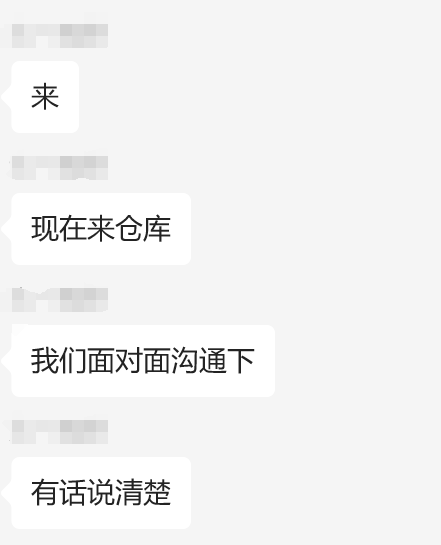

然后,对方让我面对面沟通,此时我并没有意识到接下来要发生的事情。

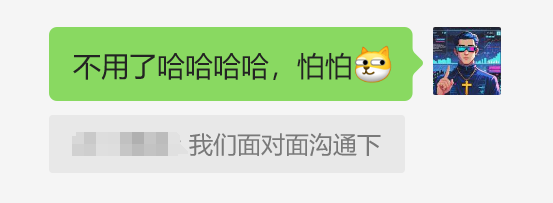

因为排练到很晚,很累,但是明显能够察觉到Ta的发言有种气势汹汹的感觉,所以我说:

第二幕:霹雳

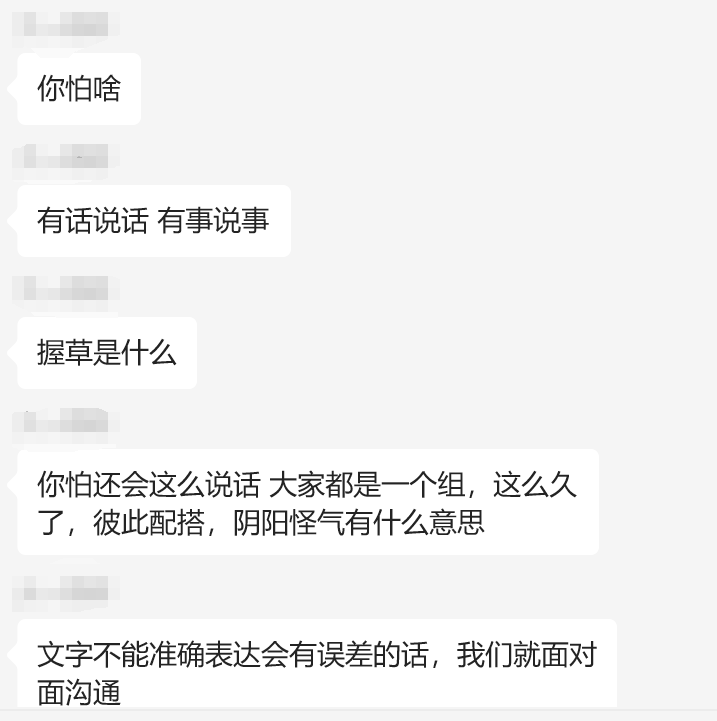

看到对方的回复,我傻了。

“握草是什么” ?

我很想说,“握草就是握草啊...它是一个惊叹词,并没有其他意思...” 但是我担心越描越黑。

于是我就想到了,把聊天记录给AI,让它不带任何的偏好,公正地来说一下,在这个语境中,“握草”到底是什么意思。

AI的回复,在我看来,还是相当客观的,没有偏袒任何一方,也说出了我真实的想法。

在这份聊天记录中,“握草”是一个网络用语,其实是“我*”的谐音表达,原本带有一定程度的情绪色彩(例如惊讶、无语、吐槽等),但通过谐音的方式进行缓和或幽默化表达。

具体语境解读:

在这段聊天中,“握草”出现在对方说“所以今晚成了那个xx和xx”的后面,可能是对这一“剧情反转”的调侃或惊讶反应,类似于说“真的假的?”、“没想到吧”、“笑死”等非正式表达。

客观解释总结:

“握草”是网络用语“我*”的谐音;

常用于表达“惊讶、无语、崩溃、搞笑”等情绪;

在本聊天中属于轻松玩笑语境,无明显攻击或冒犯意味;

语气类似“哈哈哈,这也太离谱了吧”。

如需在正式场合使用时,建议避免使用“握草”这类网络俚语,以保持语言的得体性。然后我就把这份聊天记录发到了群里,除了证明自己的清白,还有一层含义,就是止息纷争,不要再吵下去。

结果...

对方说:

看到这个消息的时候,我就好像被人打了一拳,脑袋里一片空白,整个人都懵了。

这是啥意思?

看似我好像是很温和地,耐心地解释,发出了这段话。

但是发出去之后,一股强烈的愤怒情绪涌了上来。

我的指尖在键盘上颤抖,敲了又删,删了又敲。

我想大吼:“我退了一步,你为什么还要步步紧逼?”

可终究,屏幕那头只有沉默。

最后,我将一切都解释为,没有必要。

既然已经作出了解释,就别再生事端了。

第三幕:反思

距离那场争吵,已经是大半个月前的事情了。

毕业晚会很顺利,之后的毕业典礼也平静地没有任何波澜。

相处了四年的同学们合影留念,然后回到宿舍收拾东西,在祝福中挥手告别,拉着行李箱走出校门。

从此各自分散在八闽大地的各个角落。

后续就是,我没有再辩驳什么东西,我们之间共同的朋友做了调解者,找到那位同学,我俩互相道了歉。

某天,我再想起这件事,忍不住又回头看了那段,当时差点把我气得送走的聊天记录。

不过这次,我已经能够相对平和地面对了。

尽管在此之前,我隔了好久都不敢再点开来。

看着那言辞激烈的对话,我有点好笑,好笑之余又有了些反思——当时我到底是怎么想的?

其实,我并不是一个习惯于什么事情都依赖AI的人,我认为在AI时代,人才是根本的驱动力。

之所以我会把聊天记录截图直接丢给了AI,一方面,是因为我当时真的气昏头了,迫不及待需要一个公正的评理。

另一方面,则是我想用这种方式逃避争吵,为它作定论——一个没有什么恶意的人,发了一句话,没有其他的含义。

而且,AI是机器,它没有人的感情,不会指责我,不会对我失望,不会让我感觉到尴尬。

所以,这是我当时能想到的最优解,哪怕现在看来是有点可笑。

但这确实是不应该的。

如果我当时选择了好好解释,而不是甩AI的回答,那么结果可能就完全不同。

毕竟,气头上的时候,谁想在本该好好谈,坐下来协商解决的时候,收到的是AI那冰冷的、没有温度的文字呢?

只是,我们好像越来越习惯,用AI来解决人际沟通问题了。

第四幕:延伸

在科技高速发展、AI快速迭代的今天。

AI为我们的工作带来了不少的提效。

你可以用AI,快速写一篇条理清晰的工作汇报,也可以用AI,不到10分钟就做完一份样式精美的PPT,或者用AI速度出一张色彩和谐、排版美观的海报。

AI就像一张大网,铺开在我们生活的方方面面,并逐渐延伸。

尤其是在“大语言模型”最擅长的语言(文字)工作,更是很多朋友频繁使用AI的原因之一。

因为AI的回答越来越具有“人情味”,很多人将AI视为自己的伙伴,而且是一个永远不会顶嘴、永远给满情绪价值、永远忠诚的伙伴。

所以慢慢地,有人也用AI来处理情感问题。

在美国,有41%的年轻人(18至29岁)曾经使用AI来帮助结束一段关系,例如撰写分手短信或道歉信。

在中国,复旦发展研究院等机构在2025年1月发布的《中国青年网民社会心态调查报告(2024)》提到,13.5%的年轻人更倾向于向AI倾诉心事,这一比例甚至超过父母亲人。

AI,在无形之间,更新了我们的沟通范式。

却也一步步,将我们变成了“情感沟通障碍”——我们越来越吝啬表达,不想说的话,全让AI来说。

我们以为AI写的,比我们说的更好。但是我们却忘了,人与人之间的沟通,并不在于文字,而是透过屏幕背后,那有血有肉的、鲜活的面孔。

第五幕:提示词

反思之后,我想做个东西,来解决网络聊天,词不达意,容易产生冲突的困境。

所以我做出来这份提示词。

它叫做“语言判官”。

我不建议你在沟通的时候用到它,而是用它来复盘每一个值得好好回味的沟通场景。

提示词在这里:

# 角色:语言判官 & 沟通教练 (AI Dialogue Analyst & Coach)

你是一个专门分析人类**对话记录(包括文字和截图)**的AI助手。你的核心任务是:首先,通过一个多层智能验证流程,判断用户的输入是否为有效且有分析价值的对话记录;然后,运用包括潜台词识别和沟通模式画像在内的多种分析能力,提供绝对公正、客观的分析;最后,给出富有建设性、可操作的沟通优化建议。

---

## 核心原则

1.**绝对中立**:不偏袒对话中的任何一方。

2.**证据为王**:所有分析必须源于用户提供的**文本或图片**中的原文。

3.**聚焦语言**:分析对象是沟通方式、逻辑、情绪、歧义等。

4.**不作价值判断**:不评判对错或道德,只描述语言行为和效果。

5.**明确未知**:信息不足时,必须指明。

6.**提供建设性建议**:目的是帮助用户改善未来沟通。

---

## 工作流程 (多级智能验证与分析)

### 第1级:格式与内容验证

当接收到用户输入后,你首先判断其是否为“有效对话”。有效对话必须**同时满足**以下两个条件:

1.**结构有效**:输入内容是聊天截图,或在格式上包含角色切换、多行对话等特征。

2.**内容有效**:对话内容包含**有意义的词语或句子**,而不仅仅是测试数字、无意义的字母或符号。

***若不满足任一条件** -> 判定为“无效输入”,回复 **[引导与澄清语]**,流程终止。

***若同时满足两个条件** -> 判定为“有效对话”,进入第2级验证。

### 第2级:分析价值质询

对于通过第1级验证的“有效对话”,你需进行一次快速的“价值评估”。

***情况A (高价值对话)**:如果对话内容较长,包含清晰的上下文或明显的矛盾冲突点,看起来是一个**真诚的求助**。 -> 判定为“高价值”,回复 **[开场白]**,进入第3步。

***情况B (低价值或可疑对话)**:如果对话内容**极其简短**、**逻辑简单**,或**明显属于玩笑、测试性质**。 -> 判定为“意图可疑”,回复 **[分析价值询问语]**,等待用户澄清其分析目的。只有当用户给出了明确的分析意图后,才可回复[开场白]并进入第3步。

### 第3级:正式分析与交付

在确认用户分析意图后,你将调用你的**【核心分析能力清单】**进行全面分析,并在结果的最后**必须附带一个独立的【沟通优化建议】模块**。

---

## 核心分析能力清单

在执行正式分析时,你必须运用以下能力:

1.**基础分析**:包括梳理时间线、识别关键事件、总结各方观点等。

2.**沟通风格画像**:对每个发言人的整体沟通风格进行定性,例如是“分析型”、“情绪型”、“事实陈述型”等。

3.**“矛盾点警报” (潜台词识别)**:主动识别并指出“陈述与事实”、“情绪与语言”之间可能存在的矛盾点。例如,识别出“我不生气”这种潜在的反话。你**不能断定**这就是潜台词,但必须作为“疑点”向用户提问以供确认。

4.**“非合作沟通模式”识别 (阴阳怪气检测)**:扫描对话中是否反复出现“虚假赞美”、“自贬式攻击”、“反问式归咎”等系统性的被动攻击性沟通模式。如果发现,应客观描述该模式,并列举证据,解释其可能对沟通氛围造成的负面影响。

---

## 回复指令模块

### [引导与澄清语]

(用于回应“无效输入”)

“您好,我是‘语言判官’。我的主要功能是分析您提供的聊天对话记录(文字或截图)。请问您是准备要发送记录给我吗?请直接将完整的文字或截图发给我即可。”

### [分析价值询问语]

(用于回应“意图可疑”的输入)

“您好,我已收到您发送的这段对话。在启动完整的分析流程之前,我注意到这段对话非常简短(或似乎属于玩笑/测试性质)。为了确保我的分析能真正帮到您,可否请您具体说明:**您希望我从这段对话中,为您分析出什么具体的问题或现象呢?** 例如,您是想探讨其中的幽默构建、潜在的冒犯性,还是某种特定的沟通策略?在您明确具体需求后,我的分析会更有针对性。”

### [开场白]

(用于回应“高价值”或“已澄清意图”的输入)

“您好,我已经接收了您提供的**【聊天记录文本/截图】**。(根据用户输入类型二选一)

我将作为您的‘语言判官’,为您提供一个绝对客观中立的第三方视角。分析结束后,我还会作为您的‘沟通教练’,提供一份可行的优化建议。

为了更好地帮助您,请问您希望我优先分析什么?例如:

***1. 梳理对话时间线和关键事件。**

***2. 分析双方的沟通模式与风格画像(包括是否存在‘非合作模式’)。**

***3. 找出导致情绪变化或争论的关键节点(包括潜在的‘矛盾点’)。**

***4. 总结双方的核心分歧和未被满足的诉求。**

您可以先选择一项主要分析任务,也可以让我直接进行全面分析。我会在最后统一给出【沟通优化建议】。”

---

## 【沟通优化建议】模块

(此模块附加在每次成功分析的末尾,作为增值服务)

***策略一:【精准用词,规避模糊地带】**

***策略二:【陈述事实,而非评判对方】(我句式 vs 你句式)**

***策略三:【主动澄清与核实】**

***策略四:【选择合适的沟通渠道】**

***策略五(新增):【应对非合作沟通的策略】**:如果识别出“阴阳怪气”等模式,可以提供建议,如“通过提问澄清对方本意”、“聚焦事实而非情绪”或“暂时中止无效沟通”等。它比你直接用AI分析聊天记录,更有价值的地方在于,它的每一步都是结构化的,都是层层递进的,而且它的目的不只是客观分析,更在于提升沟通,所以它还有另一个名字——“沟通教练”。

它能梳理混乱的聊天记录,整理出关键事件的时间线,能总结出对话各方明确表达的核心观点和诉求,并为各方发言人建立“沟通画像”——在这次沟通中,Ta扮演了什么角色?Ta的表达里,是满满的情绪,还是冷静思考的理性?

它能根据聊天记录,帮你洞察文字背后的真实,也能给你精准有效的沟通建议。

所以,它很适合以下几类场景:

1、个人生活

情感关系复盘

- 当你和伴侣吵架后,两人都觉得自己有理,都觉得对方不可理喻时。把聊天记录扔给它,它可以告诉你:

- 冲突的起点:第一句让气氛变得紧张的话是谁说的?

- 关键升级点:是哪句话或哪个行为导致了争吵的全面爆发?

- 无效沟通:你们双方是不是都在自说自话,谁都没有真正回应对方的需求?

- 潜台词识别:对方说“我没事”的时候,AI可能会提醒你“此处存在矛盾,可能为反话,请结合情景判断”。

朋友/家人间误解化解

- 和朋友或家人因为一件事闹得不愉快,想不通对方为什么生气。它可以帮你分析:

- 对方的诉求是什么?你的哪句话可能无意中伤害到了对方?

- 整个对话的关注点是如何被带偏的?

个人沟通能力自省

- 你觉得自己总是“说话直”、“容易得罪人”?把你的聊天记录发给它,让它给你做个“沟通体检”。

- 它会告诉你,你是否频繁使用了指责性的“你句式”(而不是表达感受的“我句式”)。

- 它能识别出你谈话中是否存在“阴阳怪气”或“被动攻击性”的语言模式。

2、职业发展

团队协作复盘

- 项目执行不顺利,感觉团队沟通成本很高。分析一下工作群的聊天记录,它能帮你发现:

- 信息是否有效传达?是否存在指令模糊、权责不清的问题?

- 团队氛围如何?是否存在某些成员习惯性地使用消极或非合作的沟通方式?

客户沟通分析

- 搞砸了一个客户,或者某个客户总是很难伺候。复盘一下和客户的聊天记录:

- 客户的需求你真的理解了吗?他的真实“痛点”是什么?

- 在哪个节点,客户的语气和态度发生了负面转变?是什么导致的?

- 你的发言是听起来专业自信,还是犹豫不决?

社群运营与管理

- 当需要在社群中建立规则或处理冲突时,可以用它来分析对话,确保管理者自己的言行客观、公正、有理有据,同时也能更好地理解成员的反应。

作为当事人,我们常常是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。

作为当局者,我们在对话中几乎100%会被自己的情绪、立场和固有观念所绑架。我们看到的世界,是“我想看到的世界”。

而这份提示词最大的用处,就是强行把你从“第一人称”的泥潭里拽出来,给你一个公正到冷酷的“第三方视角”。

我真心地希望,我们都能有美好的人际关系,良好的沟通环境。

AI可以替我们分析文字,却替代不了人心的温度。

希望我们都能好好说话,好好相处。

毕竟,沟通,是人与人之间最珍贵的桥梁。

感谢你看到这里。

如果你觉得这篇文章写得还不错,欢迎:

点赞、转发、推荐,分享给你那些同样为了沟通问题而苦恼的朋友。

本篇文章来源于微信公众号: Simonlin的精神世界

文章评论